时隔六年,赵雷今天发新专辑了,专辑名为《署前街少年》。

网易云从零点发售截止到目前,这张定价25元的数字专辑一共售出了64603张。

对比之下,万能青年旅店新专辑整整销售了70万张。

不可否认的是,在大众层面赵雷的受众其实比万青更广。

这样的销售成绩明显在我的预期之下。

而无论是赵雷本人还是他的团队,几乎都没有在宣传新专辑上耗费精力。

赵雷仅在上个月20号发了条微博告知大家今天要发新专辑,配了一张烤串图:

25块钱10串儿。

工作室也只是简单发了两条微博,一条甩链接,一条“欢迎收听”,高冷得不行。

时隔六年才发一张专辑,结果宣传佛系到不能再佛系,热搜懒得买,粉丝也懒得经营,这样的销售成绩自然不意外。

不做宣发也似乎是故意把大众挡在了门外,发现了的细心听众们戴上耳机自己乐呵,足矣。

挺期待的,这张连宣发都懒得做的新专辑,听感到底如何。

很多朋友问,25块大洋一张的数字专辑到底值不值?

清晨,在上班路上听完了这张作品,木吉他在耳机里响了一路,感叹到:

赵雷还是那个赵雷,只是我已不再是那个我。

地铁穿梭在长长的隧道中,想起曾经的那个少年,在那么一瞬间。

这份回忆,我想远远超过了25这个数字。

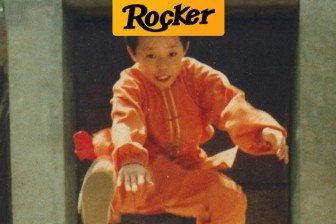

专辑封面中一个穿着武术服的少年正高高跃起,行着某一技招式。

地点位于北京市房山区良乡署前街;画面中是少年赵雷,时间大概三十年前。

他的上一张专辑名为《无法长大》,发行于2016年。

如今6年时间过去,赵雷不仅没有长大,甚至开始返老还童,把目光投向了儿时的老家,良乡署前街。

他怀念着已逝的母亲,记忆追到脑海之外,想象着初初诞生时的场景:

我带着比身体重的行李 游入尼罗河底

经过几道闪电 看到一堆光圈 不确定是不是这里

我看到几个人站在一起 他们拿着剪刀摘走我的行李 擦拭我的脑袋

行李是他的胎盘,尼罗河是生命之河,光圈是手术台上的无影灯。

母亲不在了,他自己将这段记忆补齐。

在路上我遇到了一位故去多年的人 她是如此年轻

扎着过肩马尾 露出和你一样的笑

她和我讲了很多关于你成长的故事 在星空另一端

思念从未停止 如同墓碑上的名字

呜 快来抱抱 快来抱抱我 我终于找到你

全曲没有一个字提到母亲,却句句在唱母亲。

很多人并未参透歌词背后的故事,听着赵雷平静、克制的歌声,却莫名流下泪来。

这首歌的名字叫《我记得》。

赵雷与母亲

穿开裆裤的毛头小子长大,目光落在不知名的少女肩上:

哦 仰起头 少女

从来没有什么真正属于你

也不曾失去

因为你是少女

不需要解释也不需要在意

就让提问的人继续猜下去

记忆中的《少女》用不着化妆,干净的脸蛋和白色长裙就装满了少年们数不清的心事。

微微仰头的少女身后,悄悄跟着推单车的少年。

专辑同名曲《署前街少年》中唱着这样的回忆:

红墙水泥地的商店配的是红瓦

柜台前的老人在和客人讲笑话

西街浴池蒸气腾腾没人想回家

怎么一下子连个人影都不见了

昊天塔下偷钱的少年已回来了

淹没膝盖的白雪它们去哪了

学校门前辍学的青年在等我吗

是否还记得我眼角上面的伤疤

如今,这样的回忆早已消散。

甚至,在现实中这些场景也不复存在:

小商店变成了品牌大超市,街坊邻居们不会再聚在一起讲笑话。

昊天塔下依旧有少年,只是智能手机让他们永远再偷不到钱。

学校门前辍学的青年们也和街边炸串摊一样,被城管们清理出视线。

这是一个干净的时代,干净到没什么回忆可言。

如果你到西街旅店为我带包烟

无名胡同拐进十五米是那商(店)

只是,商店的最后一个“店”字还没唱出口,音乐戛然而止。

梦醒了。

红墙旅店、西街旅馆、无名胡同,故地重游也看不到的,只能在梦里再见一见。

记得赵雷曾经说过这样一句话:

“小时候总被人欺负,觉得别人看不起自己,所以拼命想从家乡走出去,出人头地。”

“现在想想,谁又看得起谁,谁又看不起谁,大家都是孩子,没什么差别。”

这是专辑的终曲,最后一个音符戛然而止,耳机坠入一片黑暗,我回过神来,梦醒时分到了。

一把木吉他弹奏了一整张专辑,旋律轻松、歌词简单、颜色明亮,回忆的列车轻轻开着。

收录在几首歌曲中的市井采样声,听着特别舒服。

坐在拥挤的地铁中,想想小时候真傻,总想着快快长大。

如今赵雷的一张专辑二十五块大洋,昨晚的一碗炒面十八块钱,就当不心疼,多加了几个荷包蛋。

小时候奶奶炒面,问我要几个蛋,我总说要很多很多个,越多越好。

她笑着敲蛋壳,打蛋液,从不心疼我吃得太多。

新专辑并没听哭,但这25块钱,花得值。

1986年7月20日,赵雷出生在北京郊区的一个农村,朋友们叫他雷子。

他很普通,一般家境,一般聪明,一般高。

但他不安分,17岁参加高考,拿到了大学的录取通知书,却选择去北京的地下通道卖唱。

他说,这特别像《美丽新世界》里在地下通道里卖唱的流浪歌手。

饰演流浪歌手的是伍佰,而伍佰是他的偶像。

别人的老师是大学教授,而他的老师是伍佰、崔健、许巍、罗大佑和一把红棉木吉他。

用爸妈的一句话讲:

脑子敲坏了。

左为赵雷

在地下通道卖唱了一年,他跑去北京后海当酒吧驻唱,一首歌两块,一晚上唱四十首。

2006年,青藏铁路通车,二十岁的他离开北京,踏上了前往拉萨的绿皮火车。

四年时间,飘过拉萨、丽江、成都、西安,之后重新回到了北京。

回忆起那段时光,他说:

“经常吃泡面,吃不起肉,也煮不熟,没有钱了就每天蘸着盐吃土豆,光着屁股在院子里晒太阳。”

16年前的丽江还不是艳遇的酒吧街,成都的小酒馆也没有前来打卡的人山人海。

那时候谈理想,没人会笑话你。

最右为赵雷

2010年回到北京,24岁的他拿下《快乐男声》全国20强。

一年后,2011年,第一张个人专辑《赵小雷》发行,负债十几万。

那一年,他在北京著名的Livehouse微薄之盐举办专辑发布演唱会,门票40。

2012年,赵雷和浩子、小猛、冠奇、旭东这几位独立音乐人进行了一场“十个轮子上的民谣之路”的全国巡演。

五个背着乐器的骑士从成都出发,一路向东到深圳,十个轮胎滚滚向前,穿过十五座城市和三十个日夜。

2014年,赵雷登上《中国好歌曲》的舞台,用一首《画》征服了观众。

周华健问赵雷:

“姑娘也没有,四季的粮食也没有,只有那支笔,现实生活中真的是那么一无所有吗?”

他回答到:

“自从我选择做音乐以来,就没有想过我要做一个富有的人。”

看着《画》的歌词我会想起《静夜思》,音乐响起,床前满地的银霜:

画一个姑娘陪着我

再画个花边的被窝

画上灶炉与柴火

我们一起生来一起活

我没有擦去争吵的橡皮

只有一支画着孤独的笔

如果没有无数个流浪的夜晚,怎能写出这样的歌词。

如果没有无数个脱胎换骨的夜晚,又怎能听懂这样的歌曲。

曲中张灯结彩般的笛声,竟听得人断肠。

2017年,赵雷参加《歌手》,一首原创歌曲《成都》红遍大江南北。

大老板们在他家门口排队:

“唱一首《成都》,要多少钱都行。”

接不完的商演,演不完的出,终于筋疲力尽的赵雷开始反问:

“难道我只有《成都》这一首歌吗?”

纪录片《我的时代和我》

2018年,赵雷决定到此为止,慢慢淡出大众视野,退回了北京租来的四合院中。

2018年到今天,他一共发了八条微博,同样工作室的微博宣传也不多。

他习惯在自己的生日,每年的7月20号和关心他的人们唠两句简单的话。

四年后,写出了这一张《署前街少年》,不惊艳也不喧哗,安安静静能听上很久。

我幻想着,大街上喊他一声“雷子”,或许他会回头。

《署前街少年》依旧是一张以木吉他作为绝对主导乐器的城市民谣专辑。

你一听吧就是赵雷,毫不意外。

他的歌,你在2003年北京的地下通道听到是那个味儿,2006年拉萨的浮游酒吧听到是那个味儿,2012年的微薄之盐听到是那个味儿,现在听《署前街少年》还是那个味儿。

因此也有人骂:不思进取,换汤不换药。

但我并不期望更多。

用不着更精致的编曲,也用不着钢琴、萨克斯和小提琴的庞大管弦乐编制,虽然有钱了,但忍住不画蛇添足其实挺难的。

有了钱,几个人能忍得住不买辆宝马?

也不用非要卯足了劲突破自己,安安静静的生活和侠客般行走江湖的心态,还有什么需要突破的?

一把木吉他,坐着聊聊天,够了。

市面上味精有的是,有时候就想吃一口白面。

不知从何开始,民谣成为了“无病呻吟”的代名词,成了人人喊打的过街老鼠。

到如今,好像真的没有人再自诩为民谣歌手,几位红极一时的城市民谣歌手也沉寂了许久:

马頔上一张专辑发行于2014年。

尧十三上一张专辑发行于2015年。

还有几位完全销声匿迹了的。

只剩下一位三十六岁的赵雷,返老还童一般唱着回忆里的歌。

这些歌十七岁时唱或许就是无病呻吟,而到了三十岁再开口,却都酿成了入秋之后的一场真心话。

评论